- ホーム

- イベント情報 Web版みまっ誌

イベント情報

Web版みまっ誌

イベントについては、諸般の事情により中止となる場合がございますので

詳細については各イベント問合せ先までお願いします。

【終了】お正月飾りを手作りで…

新年を飾るお正月飾りを、手作りしませんか。

稲穂飾りと、竹盆栽の2種類の飾りを作ります。

当日は暖かい服装でご来園ください。

持ち物:軍手

【終了】福茶のふるまい

来年の福と厄除けを祈願して、福茶をふるまいます。

どうぞ、暖まりに来てください。

【終了】親子で着物体験

親子で博物館のレトロな着物を着て館内を巡りながら、記念撮影してみませんか?

今回は大人用の和傘も用意します。

年齢や身長にあわせて、複数の着物の中から選んで着ることができます。

写真撮影は保護者の方にお願いしていますので、カメラをお持ちください。

はじめての方は館の公式HP「着物体験について(紹介)」もご覧ください。

【終了】和合亮一氏スペシャルトーク「ふるさとは吹く風のなかに想うもの ~犀星さんの詩とともに~」

詩人の和合亮一先生をお招きし、犀星詩とともに震災や戦争のことについてもお話しして頂きます。

【終了】海みらい図書館 古典の日演奏会

11月1日は「古典の日」。

古典への関心と理解を深めるために定められた日本の記念日です。

そんな古典の日にちなみ金沢海みらい図書館では、

藤舎眞衣さん、北村雅恋さん、加賀山紋さん、望月太満衛さんの

4名の邦楽家による和楽器の演奏会を行います。

演奏曲目は古典の楽曲だけでなく、現代曲や童謡など

幅広いラインアップとなっておりますので、

普段邦楽に馴染みがないという方も

ぜひお気軽にお越しください。

<お願い>

休日は駐車場が大変混雑いたします。公共交通機関での来館にご協力くだ

さい。

(金石・大野方面バス「金沢海みらい図書館前」下車 徒歩1分)

江康泉 電気心音

マレーシア生まれ、香港とロンドンを拠点に活動するアーティスト江康泉(ゴンホンチュン)(江記/Kongkee)は、マンガ、アニメーション、絵画、インスタレーション、パフォーマンスといった多様な領域を横断しながら、ジャンルやメディウムの枠にとらわれない創作活動を展開してきました。その作品は、東洋の古典文学や思想、歴史的モチーフを参照しながら、都市と個人の記憶、アイデンティティなどのテーマを重層的に結びつけ、過去・現在・未来が交差する独自の世界観を形成しています。

代表作「離騒幻覚(りそうげんかく)」シリーズでは、秦の始皇帝や屈原(くつげん)、楚懐王(そかいおう)といった中国古代の人物にまつわる史実と伝説をもとに、サイバーパンク的なディストピア世界を描き出し、自由意志と人間存在の本質といった根源的な問いに迫ります。また新作「未来本生譚(ほんしょうたん)」シリーズでは、仏教の「本生譚(ジャータカ)」をモチーフに、人工知能がある日突然「悟り」に至るという未来を想像しました。江は、伝統的な宗教美術とテクノロジーを交錯させることで、人間とAIが共有しうる精神性、そして信仰の行方を問いかけます。

このように江の作品は、マスメディアによって世界中に流通・定着してきた西洋中心の未来像とは異なり、アジアの歴史と文化に根ざした視点から、人間とテクノロジーの関係性に対するもう一つの未来像を提示しています。そこで重要となるのが、「アジア・フューチャリズム」という視座です。これは、グローバリゼーションの進行によって均質化しつつある視覚文化や価値観に対する批評的応答として、アジア独自の哲学と美学を基盤に、未来に対する想像力を再構築しようとする試みです。この「アジア・フューチャリズム」という視点で、江の多彩な表現をご覧ください。

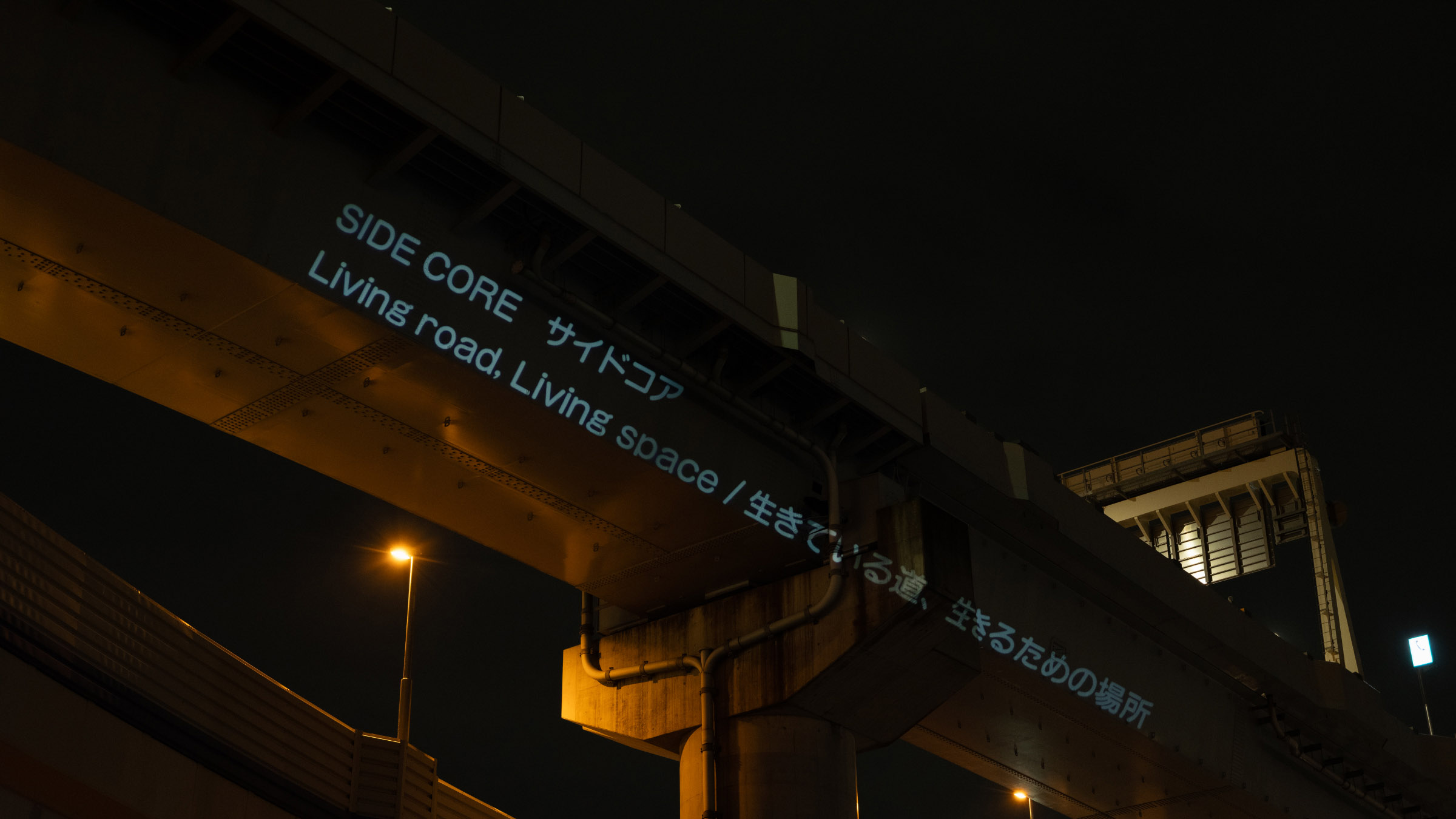

SIDE CORE Living road, Living space /生きている道、生きるための場所

アートチームSIDE COREは、これまで東京を活動の舞台としながら、日本各地でもプロジェクトを展開してきました。そうした実践の背景には、2011年の東日本大震災を契機に実感した 「都市はあらゆる側面で他の地域に依存して成り立っている」という気づきがあります。

彼らはストリートカルチャーを「都市の公共空間における表現」にとどめるのではなく、「道=異なる場所や価値観を媒介するもの」として再定義してきました。つまり、ストリートカルチャーを、 都市の路上に閉じた表現ではなく、地域と地域をつなぎ、移動や文化の連鎖反応に基づく表現運動として捉え直すことを試みています。

本展は「道路」や「移動」という視点から、「異なる場所をつなぐ表現」をテーマとした展覧会です。「道や移動」をテーマにした作品展示に加え、展覧会ゾーンに期間限定で開設される無料のスペースなどを通して、美術館という空間に「別の道」を開いていきます。

さらに、ゲストアーティストを招聘して、スケートボードやグラフィティ、音楽イベントといったストリートカルチャーの表現を通して、制度に拠らない生きる術を日常のなかに編み出し、それをグローバルなコミュニティで共有していく表現運動にフォーカスします。

当館がさまざまな価値観や生き方が交差する場、つまり「生きるための場所」となることで、新たな関係を紡ぐ表現の可能性を提案します。

【終了】江戸からくり

からくり人形の実演と解説です。

物が動くことが当たり前ではなかった時代に、様々な工夫により造られている「からくり人形」を体験してみましょう。どうして動くのか、からくり人形の仕組みをじっくり観察してみてください。

講師:寺西一栄

【終了】7 DAYS WITH… 金沢湯涌江戸村芸術祭2025

各アーティストが選んだ江戸村内の建物に、それぞれ作品が展示されます。

世界各国から7人のアーティストが参加し、7年毎に開催される第2回目の7日間の芸術祭です。

【終了】紙漉き体験

江戸時代は加賀藩の奉書紙を生産していた地域であった金沢市二俣町から移築された紙漉き農家で行う紙漉き体験です。

たくさんの秋を詰め込んだ和紙をつくりませんか?好きな葉っぱを持ってきてもOK。季節を感じる和紙のポストカードが作れます。

講師:岩本由利子

【終了】武家屋敷 寺島蔵人邸 秋の宵 ドウダンツツジのライトアップ

加賀藩中級武士 寺島蔵人の屋敷です。樹齢300年を超えると伝わるドウダンツツジやイロハモミジが美しい日本庭園のライトアップを2日間限定で行います。

日中は見ることができない幻想的な夜の庭園をお楽しみください。

ご希望の方には邸内の茶室でライトアップの庭園を眺めながら寺島家の家紋の形に作った干菓子で抹茶を召し上がっていただくこともできます。(※有料)

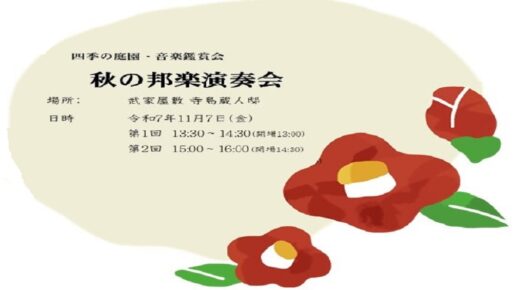

【終了】武家屋敷 寺島蔵人邸 秋の邦楽演奏会

加賀藩中級武士 寺島蔵人の屋敷です。樹齢300年を超えると伝わるドウダンツツジやモミジが美しい日本庭園を望む奥座敷で、箏・尺八・三味線の邦楽演奏会をお楽しみください

【終了】国際シンポジウム「アジア・フューチャリズム」

「江康泉 電気心音」関連プログラム

従来、西洋における植民地主義、科学技術の発展およびグローバル化を軸とした近代的フューチャリズムが世界的に支配的な地位を占めてきた一方で、非西洋圏、とりわけアジアにおける歴史的、文化的、思想的背景に根ざした未来に対する文学と視覚表現は、依然として周縁的な位置に置かれがちです。本シンポジウムは、このような東西世界の非対称性および文学と視覚表現の同質化に対して批判的に介入し、アジアの歴史と文化に基づくオルタナティブな未来論の可能性を探究します。キーノートスピーカーの発表と登壇者全員によるディスカッションで構成される予定。

登壇者:

江康泉 / Kongkee(出展アーティスト)

アビー・チェン(サンフランシスコ・アジア美術館 現代美術部門首席キュレーター)

たかくらかずき(アーティスト)

モデレーター:杭亦舒(金沢21世紀美術館学芸員、本展企画担当)

【終了】令和7年度 秋季企画展「加賀藩の親戚 富岡七日市藩」

七日市藩は、現在の群馬県富岡市にあった藩です。初代藩主は加賀藩祖 前田利家の五男利孝ですが、その成立は加賀藩より分知されて立藩した富山藩・大聖寺藩とは異なり、幕府からの新知宛行によるものでした。1万石の領知を拝領し、上州七日市村に陣屋を構え、明治4年の廃藩置県まで国替・改易を経験することなく存続しました。

七日市藩と加賀藩の親戚関係は、江戸時代初期に分家したという点に留まらず、富山藩・大聖寺藩主家を交え、婚姻や養子縁組、さらには七日市藩主家の子弟が加賀藩士として召し抱えられるなど、江戸時代を通して積み重ねられてきました。それらを通じて藩同士のつながりは強固となり、藩政においても人的・経済的協力関係がみられます。その後、明治期に七日市藩主家から加賀藩主家に養子に入り、16代当主となった前田利為は、前田家の家宝を保護すべく尊経閣文庫を創設し、同文庫は現在も貴重な書物等の継承に寄与しています。

令和7年10月2日、金沢市と富岡市の間に友好都市協定が結ばれ、江戸時代から続く両市の交流は新たな段階を迎えました。本展を通じて、加賀藩主家の親戚である七日市前田家について、そして金沢・富岡の交流の歴史について知っていただければ幸いです。

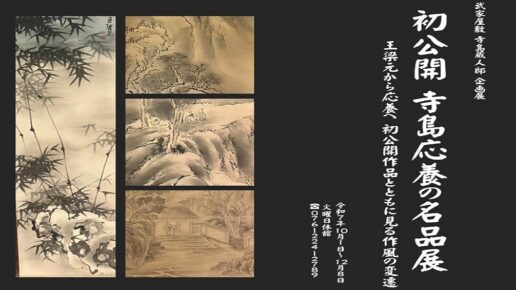

【終了】寺島蔵人邸 企画展「初公開 寺島応養の名品展」

~王梁元から応養へ 初公開作品とともに見る作風の変遷~

本企画展では寺島蔵人の作品4点を展示します。うち3点は近年収蔵の初公開作で、中期の画号「王梁元」の署名があります。晩年の「応養」作品は重厚緻密な描写が特徴です。ぜひ王梁元署名の作品と見比べてお楽しみください。