- ホーム

- イベント情報 Web版みまっ誌

イベント情報

Web版みまっ誌

イベントについては、諸般の事情により中止となる場合がございますので

詳細については各イベント問合せ先までお願いします。

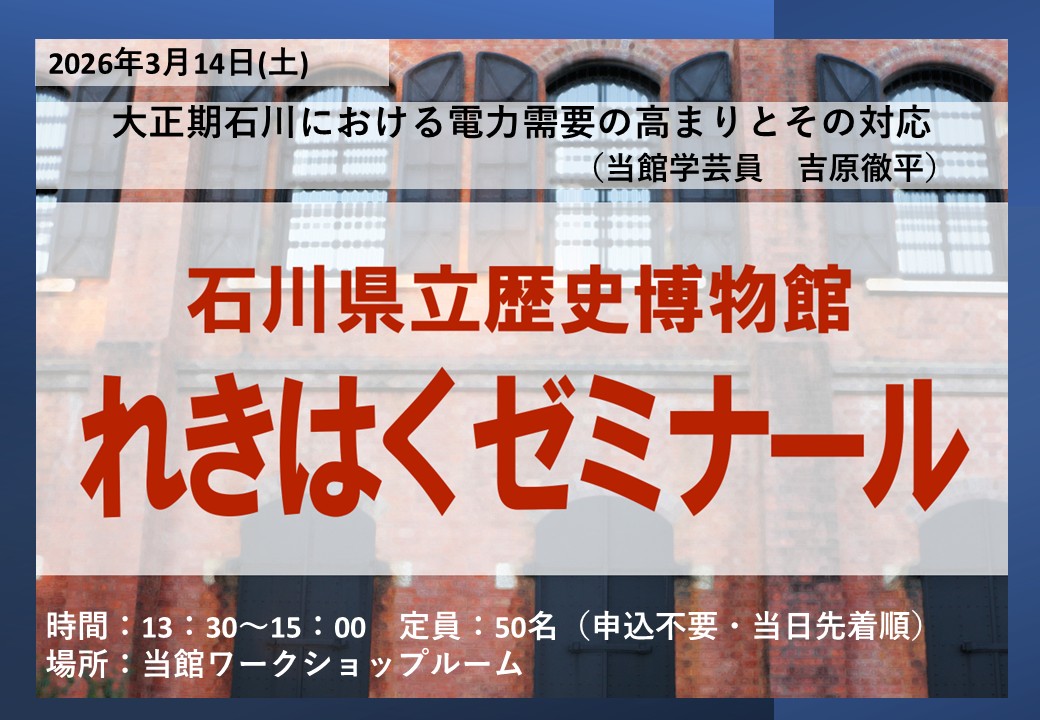

石川県立歴史博物館 れきはくゼミナール「大正期石川における電力需要の高まりとその対応」

「れきはくゼミナール」は石川の歴史や文化に関する話題について、当館学芸員が毎回テーマを変えてお話する講座です。

今回は当館学芸員の吉原徹平が「大正期石川における電力需要の高まりとその対応」をテーマにお話しします。

大正期の日本では、第一次世界大戦をきっかけとする産業の活発化、生活面での電気導入などにより、電力需要が拡大し、それへの対応が重要な問題となりました。繊維工業の隆盛などが起こった石川も例外ではありません。

県内でどのようにして電力の確保がなされたのか、その過程をたどります。

石川県立歴史博物館 令和7年度館長講演会「豊臣秀吉の「唐入り」と前田利家」

当館館長・藤井讓治による年に1度の特別講演会です。

江戸時代初期の政治史について、最新の研究成果に基づき講義します。

今回は天正20年から慶長3年にわたる豊臣秀吉の「唐入り」(朝鮮出兵)がテーマです。その構想の初発から、肥前名護屋への出陣、一時的講和の成立、明皇帝からの冊封、再度出兵と、その経緯を詳しく辿り、同時に前田利家がそれにどのように関わったのかを紹介します。

子ども作品展「第21回 名前一文字展」【前期/小学生未満・小学6年生の部】

幼児から小学生までの子どもたちが、大切な自分の名前から好きな「一文字」を選んで、自由に書いた作品を前期と後期に分けて展示します。

2月14日から開催の前期では「小学生未満・6年生の部」の作品を展示します。

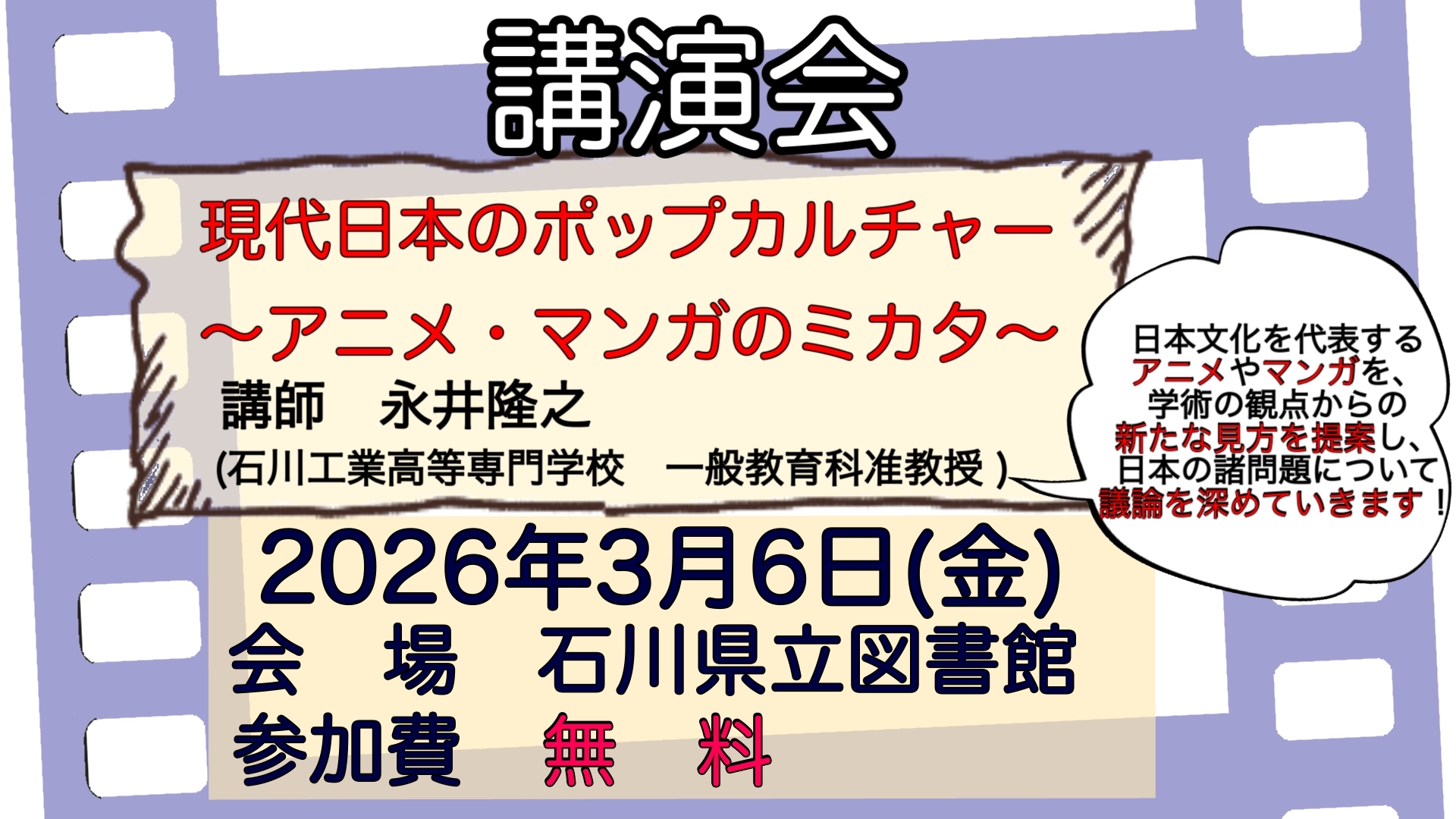

【講演会】現代日本のポップカルチャー~アニメ・マンガのミカタ~

日本文化を代表するアニメやマンガを、学術の観点からの新たな見方を提案し、日本の諸問題について議論を深めていきます。

講師 永井 隆之(石川工業高等専門学校 一般教育科准教授)

*取り上げる作品(予定)*

『宇宙戦艦ヤマト』、『機動戦士ガンダム』、『ONE PIECE』、『進撃の巨人』、『鬼滅の刃』、『僕のヒーローアカデミア』、『転生したらスライムだった件』等

▼詳細は、下記サイトをご覧ください。

https://www.ishikawa-nct.ac.jp/other/event/20260306.html

雛飾り

明治から昭和までの雛人形を飾っています。顔のつくりや飾りの違いを見つけながら、園内で雛めぐりをお楽しみください。

【展示内容】

旧山川家、旧平尾家、旧石倉家、旧園田家

第33回「春の茶会」

美術館所蔵の茶道具を間近で鑑賞できるお茶会です。

初心者の方もお気軽にご参加ください。

前田土佐守家資料館 冬季収蔵品展「デジタルミュージアムで楽しむ収蔵品展」

「金沢ミュージアム⁺(プラス)」は、金沢市の文化財をオンライン上で楽しめるデジタルミュージアムサイトです。令和8年2月現在、金沢市の設置する17の博物館・美術館が所蔵する、約1万9000点の資料/作品情報を公開しており、順次公開数を増やしています。令和5年10月に公開を開始し、昨年2周年を迎えました。

資料/作品の画像や説明を見ることができるのはもちろん、3Dモデルや高精細画像などのスペシャルコンテンツで、デジタルならではの文化財の楽しみ方をご提供しています。また、金沢市内の博物館・美術館の資料/作品目録としても機能し、日々の業務を通して少しずつその内容を充実させています。

本展では、この「金沢ミュージアム⁺」を操作しながら資料/作品を鑑賞していただきます。3Dモデルや高精細画像で、展示ケースの外からは見えないところを観察してみたり、古文書や本などであれば、展示されている箇所とは違う部分を画像で見比べてみたりと、是非いろいろな楽しみ方を見つけてみてください。

金沢21世紀美術館 コレクション展3 デジャ・ヴュ

初めて体験することなのに、以前にもどこかで経験したように感じられる。そんな「デジャ・ヴュ(既知感)」の感覚は、日常のふとした瞬間に突然あらわれます。

本展では、「デジャ・ヴュ」を手がかりに、金沢21世紀美術館が収集してきたコレクションから、絵画、彫刻、写真、映像、インスタレーションなど、さまざまなジャンルの作品を紹介します。

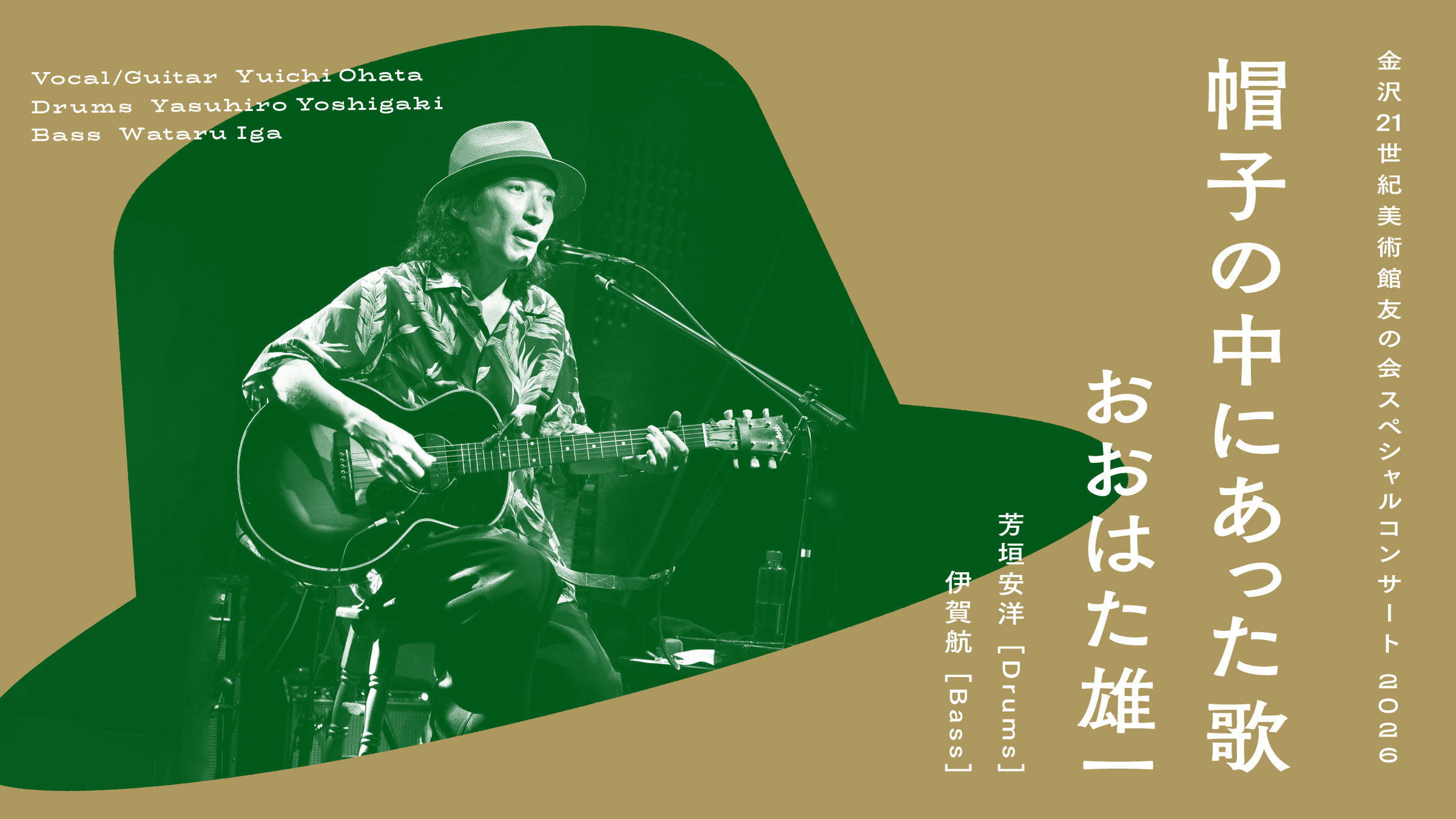

【終了】おおはた雄一 帽子の中にあった歌〔金沢21世紀美術館友の会スペシャルコンサート 2026〕

唯一無二のギターの音色と語りかけるような柔らかな歌声で魅了するシンガー・ソングライター/ギタリストのおおはた雄一さんをお迎えします。

自身が慣れ親しんだブルースやジャズ、フォークミュージックなどをサウンドのバックグラウンドに持ち、内なる声に耳を傾けつつ、彼方に向けた眼差しに映る景色を表す言葉は、ときに「詩」を詠っているようでもあります。

本公演では芳垣安洋さん、伊賀航さんとのトリオでのスペシャル・セッションでお届けします。

溢れ出す音のイマジネーションをぜひ会場でご体感ください。

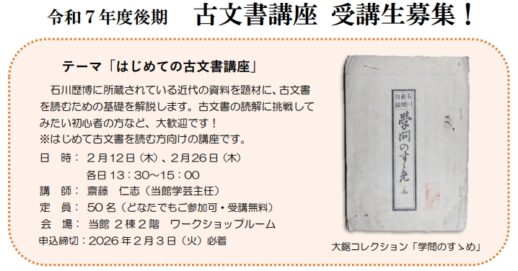

石川県立歴史博物館 令和7年度後期古文書講座

【本イベントは2回連続の講座です。両日ともご受講願います。】

当館では石川県に伝わった古文書を題材として、学芸員がその読み方や内容を解説する「古文書講座」を実施しています。

今回は当館に所蔵されている近代の資料を題材に、古文書を読むための基礎を解説します。古文書の読解に挑戦してみたい初心者の方など、大歓迎です!

奮ってご参加ください。

※はじめて古文書を読む方向けの講座です。

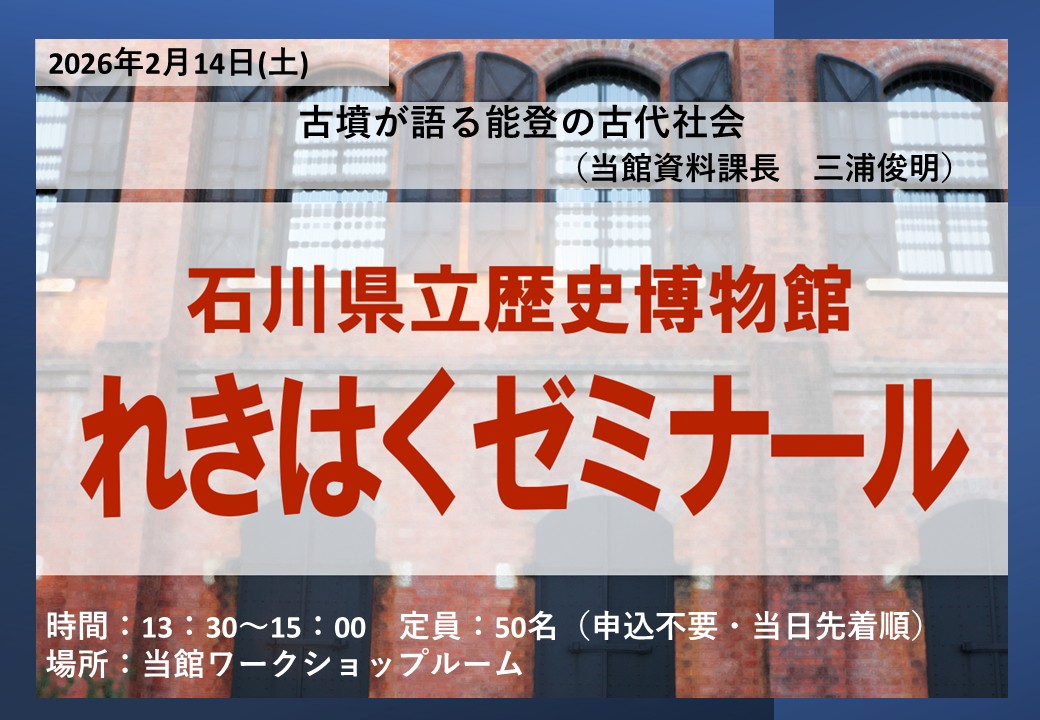

【終了】県立歴史博物館 れきはくゼミナール「古墳が語る能登の古代社会」

「れきはくゼミナール」は石川の歴史や文化に関する話題について、当館学芸員が毎回テーマを変えてお話する講座です。

今回は当館資料課長の三浦俊明が「古墳が語る能登の古代社会」をテーマにお話しします。

石川県では3000基をこえる古墳が確認され、このうち約2000基は能登に所在し、加賀より基数が多くなっています。能登では邑知地溝帯(おうちちこうたい)を中心に古墳が分布していますが、海岸に近い位置にも古墳が造られ、独特な古墳文化が見られます。

この講座では古墳から能登の古代社会の特質を考えます。

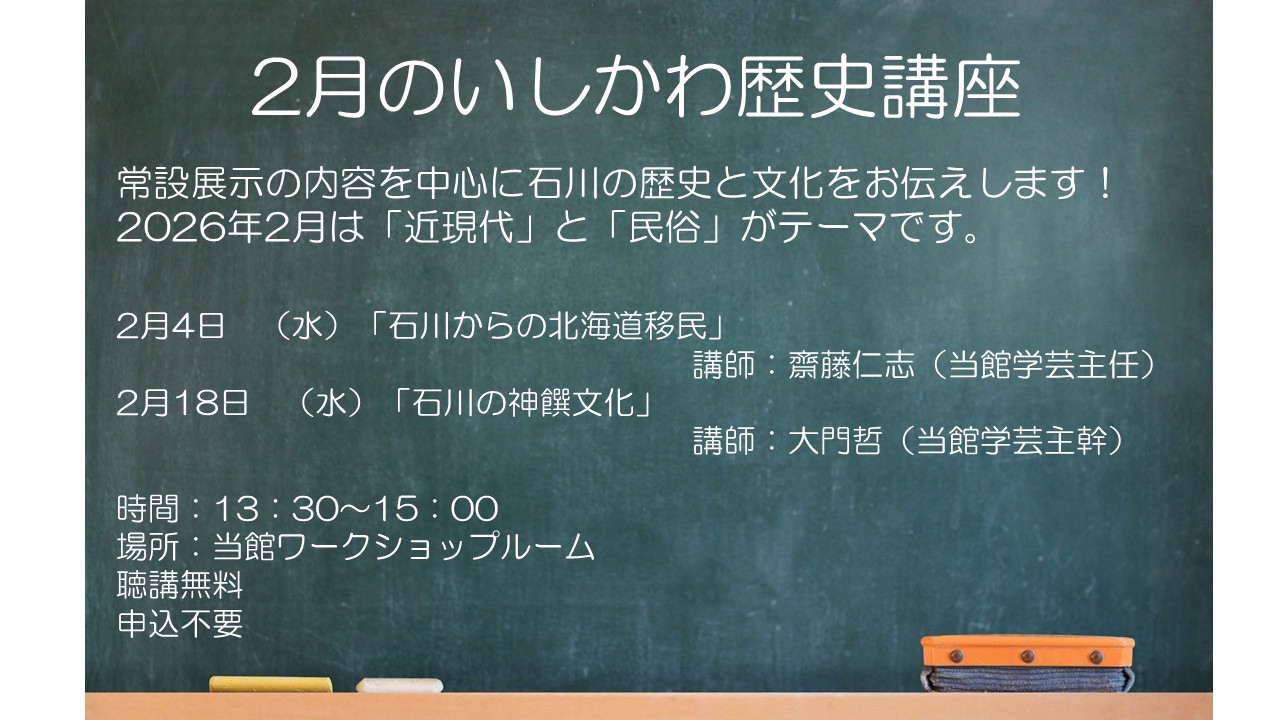

【終了】石川県立歴史博物館 2026年2月の「いしかわ歴史講座」

いしかわ歴史講座とは、石川県立歴史博物館の常設展示の内容を中心に講義するイベントです。

2026年2月は以下のラインナップでお送りします。

2月4日(水)「石川からの北海道移民」講師:齋藤仁志(当館学芸主任)

2月18日(水)「石川の神饌文化」講師:大門哲(当館学芸主幹)

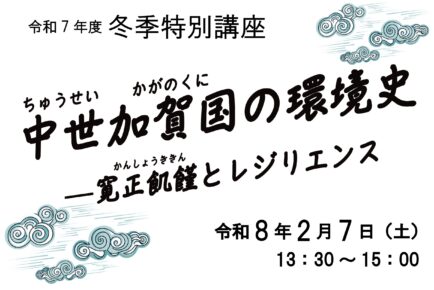

【終了】令和7年度冬季特別講座「中世加賀国の環境史ー寛正飢饉とレジリエンス」

金沢の歴史・文化に詳しい講師の方々をお迎えして郷土の歴史や文化をわかりやすく解説していただく講演会です。

今回は、室町時代、8代将軍足利義政の政権下で全国的な被害をもたらした寛正(かんしょう)の飢饉と、加賀国についてお話いただきます。

講師:黒田 智 氏(早稲田大学 社会科学総合学術院 教授)

【終了】前田土佐守家資料館 「加賀万歳公演」

江戸時代、金沢の城下町でおこなわれた民俗芸能の万歳です。

春の訪れを祝って演じていただきます。

出演:加賀万歳保存会

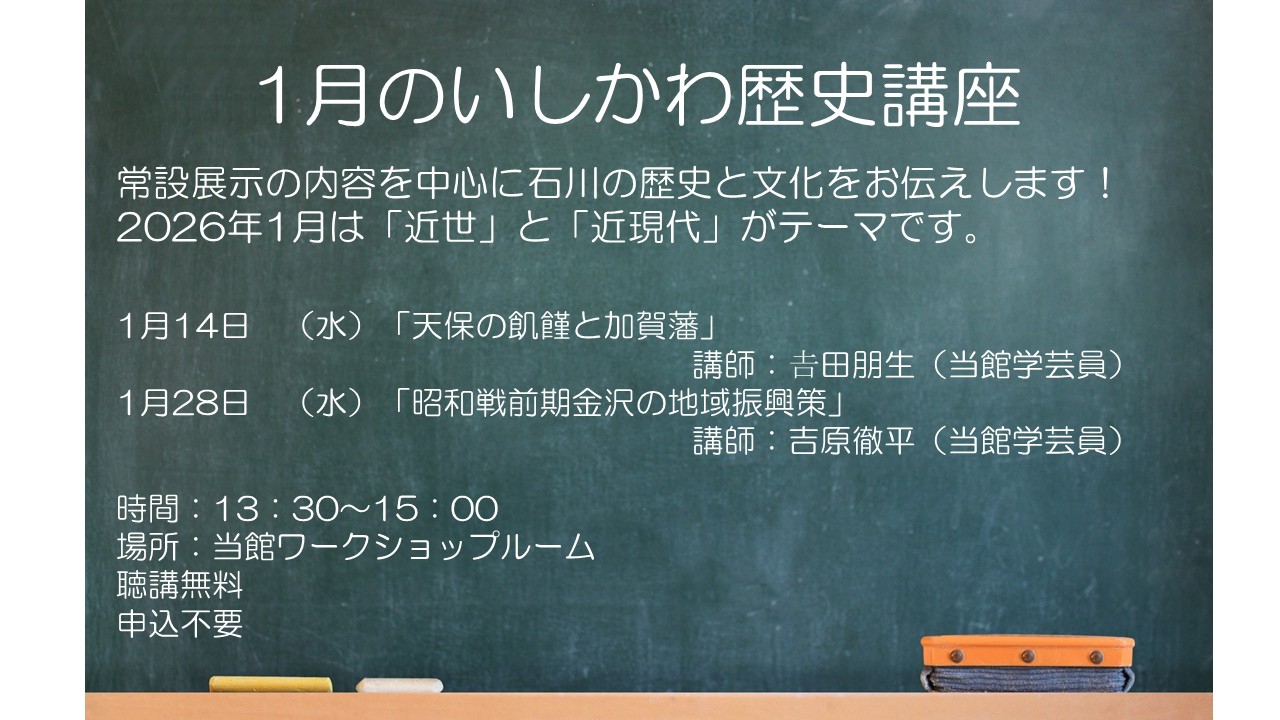

【終了】石川県立歴史博物館 2026年1月の「いしかわ歴史講座」

いしかわ歴史講座とは、石川県立歴史博物館の常設展示の内容を中心に講義するイベントです。

2026年1月は以下のラインナップでお送りします。

1月14日(水)「天保の飢饉と加賀藩」講師:𠮷田朋生(当館学芸員)

1月28日(水)「昭和戦前期金沢の地域振興策」講師:吉原徹平(当館学芸員)