- ホーム

- イベント情報 Web版みまっ誌

イベント情報

Web版みまっ誌

イベントについては、諸般の事情により中止となる場合がございますので

詳細については各イベント問合せ先までお願いします。

【終了】スペシャルこたつ座談会&くみひも体験ワークショップ「ひもを組むと見えてくる? 世界の成り立ちと未来のかたち」

複数の糸を交差させて作られた伝統工芸品「くみひも」。 その美しさや丈夫さから、古くは仏具や武具、着物の帯締めから近年ではストラップやアクセサリーなどファッションにも幅広く活用されています。 そんな古くて新しいくみひもの奥深さを通して世界を見ていくと、過去の先人が培った歴史や文化はもちろんこれからの未来のあり方も見通せるはず。 京都宇治の地で伝統を守りながら先進的なくみひも製品の製造・開発を手がける八田 俊さんをゲストに、細くて小さな糸の世界から私たちの未来について考えます。

くみひも体験ワークショップでは、くみひもの技法を用いてキーホルダー作りを行います。

※同日14:00〜15:30に開催する「こたつ座談会」とセットでの申し込みをお願いします。

共催:金沢市中学校文化連盟、後援:金沢市教育委員会、北國新聞社

【終了】スペシャルこたつ座談会「ひもを組むと見えてくる? 世界の成り立ちと未来のかたち」

複数の糸を交差させて作られた伝統工芸品「くみひも」。 その美しさや丈夫さから、古くは仏具や武具、着物の帯締めから近年ではストラップやアクセサリーなどファッションにも幅広く活用されています。 そんな古くて新しいくみひもの奥深さを通して世界を見ていくと、過去の先人が培った歴史や文化はもちろんこれからの未来のあり方も見通せるはず。

京都宇治の地で伝統を守りながら先進的なくみひも製品の製造・開発を手がける八田 俊さんをゲストに、細くて小さな糸の世界から私たちの未来について考えます。

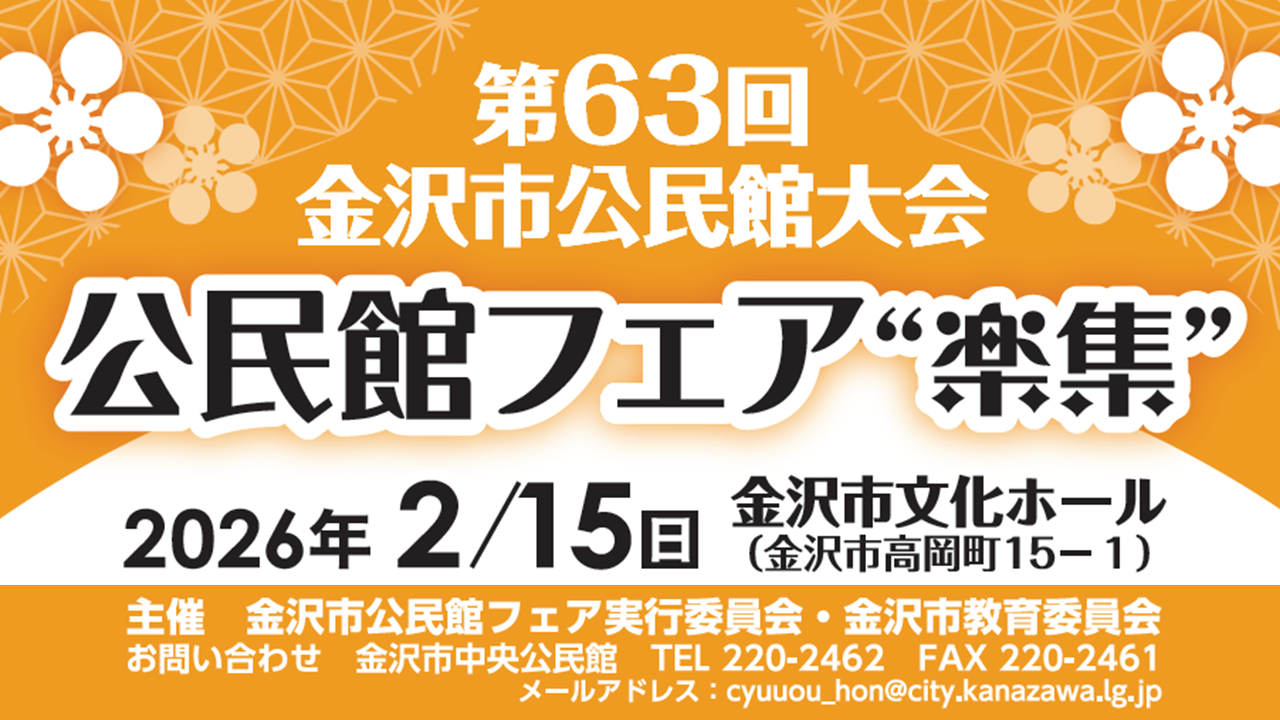

【終了】第63回金沢市公民館大会 公民館フェア ❝楽集❞

金沢市の公民館相互のより一層の協調連携を深めるとともに、創作活動の成果発表等を目的として、公民館大会及び公民館フェアを開催いたします。

優良職員等の表彰式や、公民館の活動発表、そして午後からは、各公民館で活動しているサークル等によるコーラスフェアが行われます。

【終了】着物で旗源平

博物館のレトロな着物を着て、金沢の正月遊び「旗源平」をしてみませんか?

年齢や身長にあわせて、複数の着物の中から選んで着ることができます。

写真撮影は保護者の方(要・観覧料金)にお願いしていますので、カメラをお持ちください。

全員が着物を着終わったら、座敷で旗源平を体験します。

はじめての方は館の公式HP「着物体験について(紹介)」もご覧ください。

https://www.kanazawa-museum.jp/minzoku/event/kimono_event.html

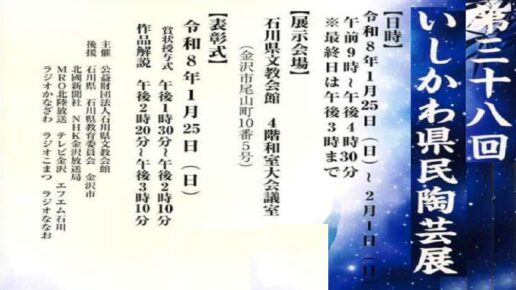

【終了】第38回いしかわ県民陶芸展

本年で38回となる、県内のアマチュア陶芸愛好家の作品展を開催します。

幅広い年齢層の方々が出品されています。

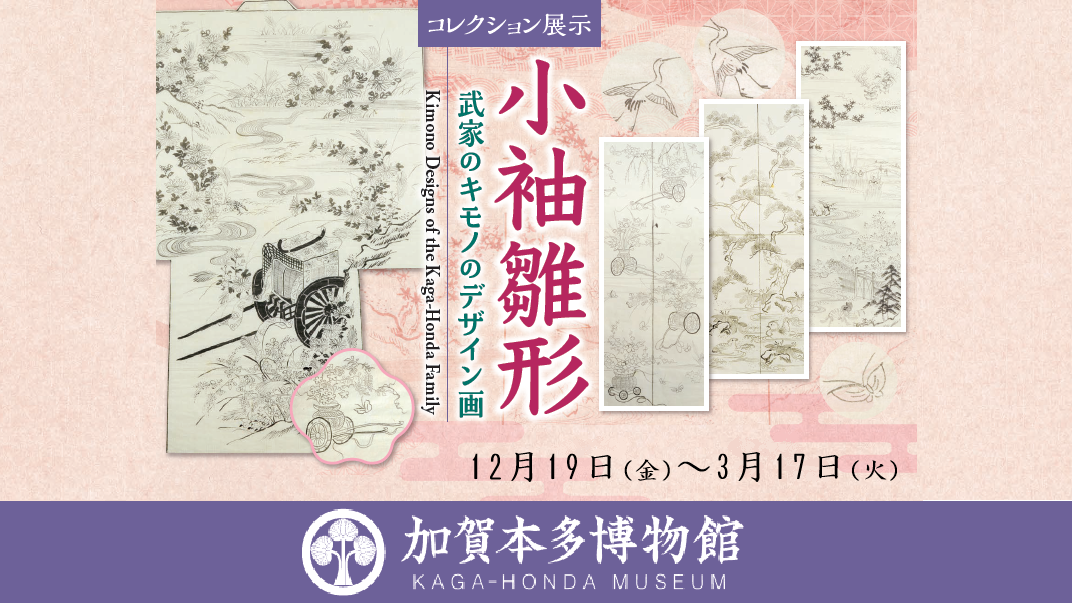

コレクション展示「小袖雛形 武家のキモノのデザイン画」

江戸時代後期、上流階級の女性の着物には、風景や草花、吉祥の文様、また物語や謡曲を元にした絵柄などが友禅染や刺繍で華やかに表されました。本展では本多家の女性たちの着物の注文に用いられた、模様や柄のデザイン画「雛形」をご紹介します。

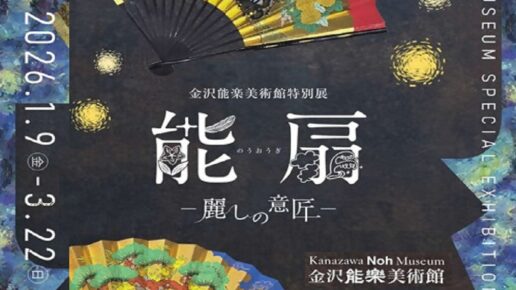

特別展「能扇ー麗しの意匠ー」

日本で室町時代に成立し、650年を超えた現在も演じ続けられている伝統芸能「能楽」。2008年にユネスコの世界無形文化遺産に登録されています。

世界最古のミュージカルと称され、最小の演出で最大の効果を追求する能において、扇は切り離すことのできない存在です。出演者はみな扇を手に、あるいは腰に差し舞台に臨みます。開演中は主役自身で指先として、また盃、刀、筆などの小道具に、さらには舞台を描き込んだ背景美術へと千差万化します。

本展は伝統産業の担い手が減少している現代に、能扇の作成を一手に引き受ける十松屋福井扇舗にご協力いただきました。舞台上で開いて閉じてと役者に連動して姿を変える能扇のありのままの美しさ、そして当館が所蔵する能装束との共演をお楽しみください。

能楽を知るきっかけの一つとして、また能楽の魅力を感じる新たな切り口として多くの方にご鑑賞頂けましたら幸いです。

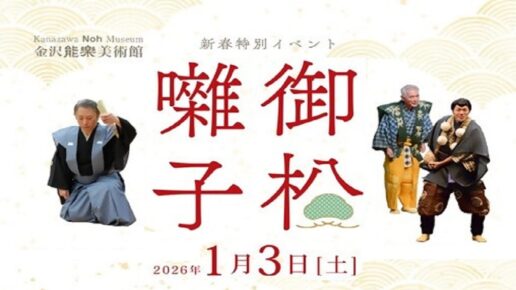

【終了】御松囃子

「空から謡が降ってくる」と言われるほど能楽が盛んな金沢。

加賀藩主時代に最も重要な行事が御松囃子こと年始めの謡初めでした。

金沢能楽会協力のもと復活したイベントをご堪能ください。

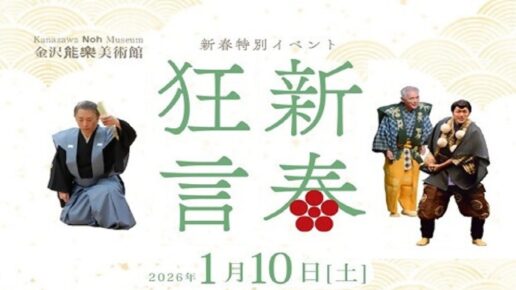

【終了】新春狂言

2026年の初笑いはぜひ狂言でお楽しみください。

プログラム

お話し 中尾 史生

狂言「蝸牛」

シテ 能村 晶人

アド 炭 哲男

小アド 炭 光太郎

後見 中尾 史生

【終了】お正月飾り

【展示内容】

旧松下家:掛軸、杵巻、天神堂(12/20~1/12)

旧山川家:紅鯛、掛軸、鏡餅(紅鯛12/20頃~1/25、鏡餅12/26~1/12)

旧平尾家:鏡餅(12/26~1/12)

旧石倉家:天神堂(12/20~1/12)

各家:しめ縄飾り(12/26~1/8)

【終了】中学生まるびぃアートスクール「考え方を考える」 ニットとノット展

本展では、2025年の夏に金沢市内2校の中学校の生徒33名が、現代美術家の椿昇さん、デザイナーの酒井洋輔さんと一緒に行った「考え方を考える」ワークショップで制作した作品を紹介します。

ワークショップのテーマは「ニットとノット」。羊毛で織り物作りに挑戦したり、たくさんの木材を結び目(ノット)でつなぎ合わせたりすることを通して、これまでの文明の歩みや現在の社会、これからの世界のあり方に思いを巡らせました。

美術館を舞台に繰り広げられた、中学生、アーティスト、先生たちが考え、体験し、形にした世界をどうぞご覧ください。

共催:金沢市中学校文化連盟、後援:金沢市教育委員会、北國新聞社

企画展「没後40年 鴨居玲展 -見えないものを描く-」

金沢に生まれ、金沢美術工芸専門学校(現金沢美術工芸大学)で宮本三郎に師事し、生涯をかけて「人間とは何か」を絵にした画家・鴨居玲(1928-1985)。「酔っ払い」や、「おばあさん」など、彼が手掛けた人物は「人間の性」を表現する重要なモティーフでした。スペイン、パリなど海外生活を通して確立した画風は、貧しく苦しい生活を送る人々の姿を捉え、人生の悲哀、孤独を浮かび上がらせました。そして「教会」を主題とした作品が語るように、鴨居にとって「写実」とは、現実をありのままに描くのではなく、「見えないもの」を表現することでした。

本展は鴨居が選んだモティーフに着目し、鴨居芸術にアプローチします。また回顧展では初出となる約90点の挿絵原画も紹介します。

泉鏡花記念館 企画展「鏡花本の絵師たち」

「泉さんの本の装釘は、小村さんのものが、今まで出来た数にしても、意気のピツタリしたところでも、一番ぬきさしならぬものになつてゐる」(鏑木清方「鏡花本の装釘」)と絶賛された意匠家・小村雪岱の登場に至るまで、時代を代表する画人に手掛けられてきた鏡花本。中でも多くの装幀を手掛けた鏑木清方、鰭崎英朋、橋口五葉、小村雪岱を中心に、今昔の絵師たちによる渾身の作品をご紹介します。

●企画展関連イベント●(要申込・詳細はHPをご確認ください)

https://www.kanazawa-museum.jp/kyoka/

2026年4月19日(日) 講座「小村雪岱 ー鏡花に導かれた画家」

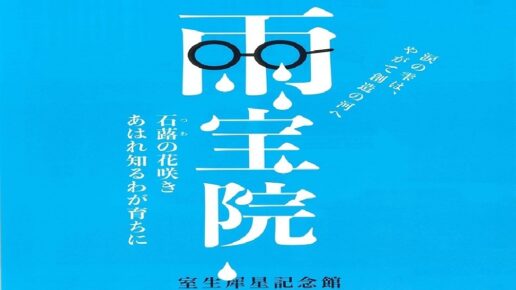

【終了】企画展「雨宝院 石蕗(つわ)の花咲きあはれ知るわが育ちに」

室生犀星は金沢市の犀川大橋のたもとに今もある真言宗寺院、千日山雨宝院で育ちました。生後間もなく、生家にほど近いこの寺院に貰われた犀星が、ここでなにを覚え、感じ、成長していったのか、犀星文学の原点を、その作品からひもといていきます。また、雨宝院の縁起や歴史についても紹介します。

雨宝院を描いた江戸時代の絵馬など、多数の資料をお借りして展示します。

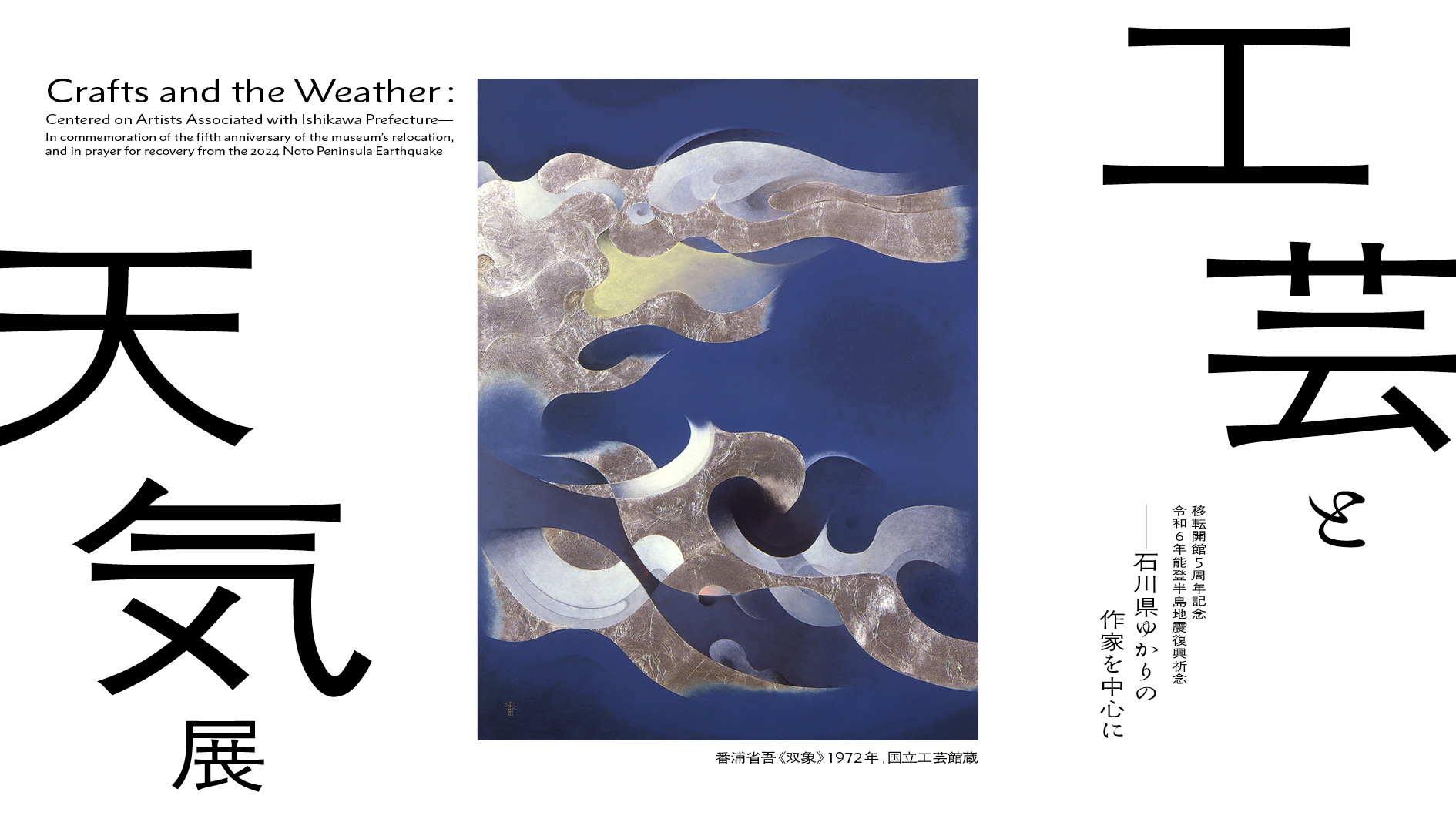

移転開館5周年記念 令和6年能登半島地震復興祈念 工芸と天気展 -石川県ゆかりの作家を中心に-

令和6年1月1日に発生した能登半島地震は、石川県を中心とする北陸地方に甚大な被害を及ぼしました。約2年が過ぎた今もなお、復興は道半ばの状況となっています。本展は、被災地の一日も早い復興を祈念し開催する展覧会で、工芸と天気の関わりをテーマに、人間国宝17名を含む石川県ゆかりの作家を中心とした工芸作品をご紹介いたします。

工芸の作家たちがとらえた移ろいゆく空もよう、春の息吹を感じさせる作品を通して、北陸の天気のもとで育まれた表現をお愉しみください。

※会期中一部展示替えがあります。

【同時開催】

「令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨復興支援事業 ひと、能登、アート。」

能登半島地震、奥能登豪雨からの復興を文化の力で応援するため、東京国立博物館をはじめとする都内の美術館・博物館が所蔵する多彩な作品が金沢の3つの美術館(石川県立美術館・金沢21世紀美術館・国立工芸館)に集結します。

国立工芸館では工芸作品を中心に、国宝や重要文化財をはじめ誰もが知る名品の数々をご覧いただけます。

会場:国立工芸館1階

主催:石川県立美術館、金沢21世紀美術館、国立工芸館、石川県、金沢市、東京国立博物館

観覧料:「工芸と天気展―石川県ゆかりの作家を中心に―」の観覧券でご鑑賞いただけます。